公法校友在基层 (六) | 王敏姣:从一粒种子到一片绿荫

发布时间:2025-04-21 作者:王敏姣

个人简介

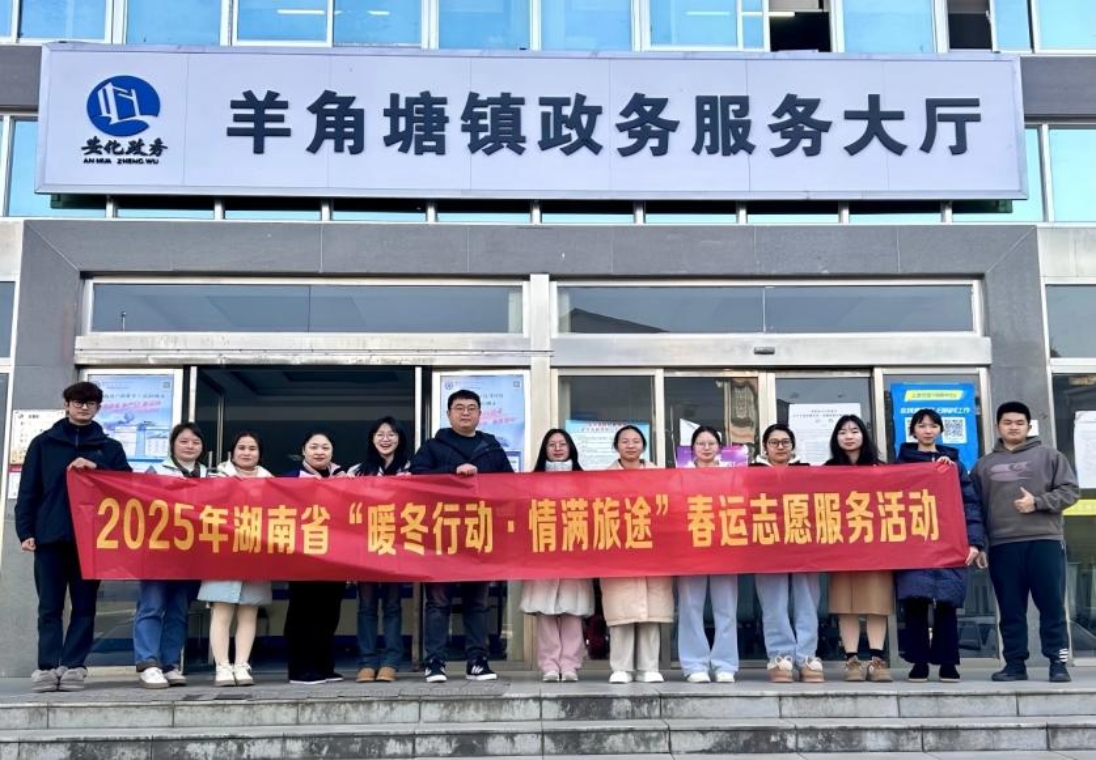

王敏姣,女,汉族,2000年9月出生,湖南益阳人,中共党员,湖南农业大学公共管理与法学学院2023届本科生,管理学学士,农业管理专业2024届非全日制硕士研究生在读。湖南省2023年选调生,现任益阳市安化县羊角塘镇竹田村党支部书记助理,羊角塘镇党建办副主任、镇团委副书记。

引言

四年前,我从雪峰山脚背走一片安化黑茶,在湖南农业大学行政管理专业的课堂上埋首耕耘;四年后,我带着选调生录用通知书回到这片土地,肩上那片黑茶叶也变成了一粒种子。

"做一粒好种子",伴随着我从校园到基层,让我从捧着书本的学生成功转变成能扛起责任的驻村干部;我用脚步丈量田野的广度,用汗水浸润民生的温度,在专攻"圣贤书"到完成人居环境、厕改等"跨界"任务中,我用热血书写着属于自己的青春注脚。

向下扎根:在泥土中淬炼成长

作为全镇首个00后驻村干部,我常被问及:"一个小小姑娘,为什么选择扎根偏远乡镇?"而我的答案始终如一:"乡村振兴的蓝图里,需要有人把'基层治理'的学问写进泥土里,需要有人做一粒'服务基层'的好种子"。

初到乡镇时,我自诩带着"专业光环"-﹣行政管理课堂上的案例分析、政策理论信手拈来。但现实很快给我上了一课:党建材料里"一岗双责"的规范术语,到了屋场会上得换成"党员包片,责任到人"的大白话;早稻育秧的动员会上,我讲的"政策红利"远不如村支书的一句"秧苗下田就是钱"来得响亮;村民围着我问"交通补贴是打在惠农卡还是社保折子",我才惊觉课本里的"公共服务均等化"竟具体到存折账号的核对。

于是,我收起烫金教材,踩上沾泥的运动鞋,跟着领导同事走遍全镇21个村(社区)。在监测户王大娘家,我蹲在灶台边帮她核实补贴到账情况;在种粮大户瞿伯的田埂上,我边了解抛秧机和插秧机的区别,边听他对农机补贴的牢骚。

四百个日夜的淬炼,让我从捧着理论书的"学生娃",成长为能扛起危房改造、算清早稻补贴、调解邻里纠纷的"多面手",更让我懂得:基层工作不是简单的"专业转化",而是一场乡土逻辑与青春热血的深度交融。

向上生长:让治理落地生花

基层工作没有标准答案,只有当行政管理的现代齿轮咬合乡土社会的古老榫卯,才能转出乡村振兴的活水。

我借鉴专业课程中学到的"参与式治理",以"种子"的姿态寻找生长缝隙。破土。基于竹田村传统"竹编文化",动员手艺人,刷墙、嵌筛、描画,把入村口斑驳土墙改造成"特色文化地标",描出人居环境新面貌。拔节。动员村民小组开展"最美庭院"特色擂台赛,用"三长制"织密网格:片长统筹、组长督导、邻长包户,让村民互评互学,累计积分能兑换"日常用品",让人居环境整治落到家家户户。

如今,村民见我终于也不再喊"那个戴眼镜的小妹子",而是笑着招呼:"小王干部,进屋喝碗擂茶!"我知道:这粒"人居环境"的种子终于扎稳了根。也知道基层治理的密码,就藏在让村民从"旁观者"变"主理人"的智慧中。

向外伸展:用乡音传递力量

乡村振兴既需要标准化指标丈量发展刻度,更需要乡土化叙事传递治理温度。

用"脚底板"宣讲。讲解员是现场会上的双向翻译,从政策"复读机"到发展"翻译官",我始终在寻找政策语言与乡土话语的"最大公约数"。一次又一次的锻炼机会,让我学会了将汇报材料从"官方术语"打碎成"发展故事"。在早稻生产会上,把"机械化种植速度快"译成"一台机器相当于十个老把式"。在市级观摩会上,展示村支书抖音直播间数据:"集体经济收入用于全村老人的医保缴纳"。晒谷坪上老支书的话我一直记着:"离泥土越近的报表,离民心才不远"。

用"泥点子"记录。握过笔杆的手,也能在键盘上敲击出另一种振兴叙事。一年来,我以文字为舟,以调研为楫,用60余篇新闻报道、3篇产业分析与集体经济发展报告记录乡村振兴的生动实践;从记录者到叙事者,从旁观到深度参与,我用键盘敲击出的,不仅是纸上的铅字,更是乡村蜕变的另一种涟漪。

结语

"时代总是把历史责任赋予青年",作为一名生在世纪之交的选调生,我庆幸自己的青春能与乡村振兴"撞个满怀"。未来,我愿继续做基层的"种子干部",在更广阔的土地上扎根抽穗,把青春写成田间地头最朴素的"向上力量"。