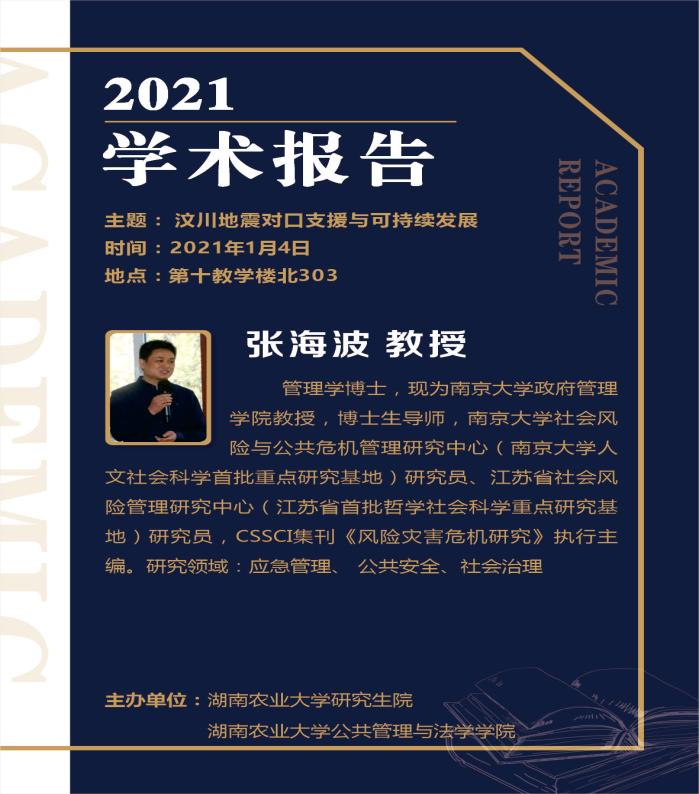

授课名师:南京大学政府管理学院教授、博导张海波老师为公法院博士生开展了题为“汶川地震对口支援与可持续恢复”的生动授课。

授课时间:2021年1月4日下午2:30,十教北303

内容提纲:

一、 研究问题:

(1)实践问题如何凝练为一个理论问题?(注意理论问题与科学问题的区别,理论问题需要与现有的知识体系对应、对话)

(2)对口资源——对应的是灾后恢复。灾后恢复是整个理论研究最为薄弱的环节。对口支援促进可持续恢复的作用机制吗?

二、 理论框架:

(1)作为结果的可持续发展

(2)作为过程的可持续发展

(3)作为结构的可持续发展

灾后恢复不应该是一个结果而是一个过程,在灾害发生之前就开始了(一个结构)。灾后恢复与应急响应后是一个连续的阶段,也是一个多主体交互过程(多主体交互结构)。多主体交互结构是松散还是有一个中心的严谨安排,各国不一样。外部主体和内部主体的互助,外部主体撤离后,内部主体可以自身发展——可持续恢复。外部主体与内部主体的互动,推动内部主体的自力更生的能力,实现灾后的物理重建——社会系统修复——社区重建。

三、 方法与资料:

综合化运用多种资料,尤其是现场资料;应急管理——田野调查:快速响应研究,不在第一时间,会产生数据腐化;案例研究代表性仅仅是一点,应急管理中极端性更有意义。应急管理本身就是研究社会系统失序状态下的政府管理行为,极端情况下,社会失序更明显。

四、 研究发现:

(1)关键外部主体:公共组织,事业单位,企业。

(2)关键内部主体:受援助方。

(3)基于权威服从的互动;基于资源输入的互动;基于知识转移的互动;基于利益互惠的互动;基于绩效比较的互动。

五、 讨论与结论:

举国体制下,基于权威的互动是其他互动的动力源头,是推动其他互动的第一油门,在非举国体制下,没有这个油门,如何牵动其他的互动?混合式的协调机制建立的第一动力是什么?

大合照

| 点击下载文件: |